بقلم/أورخان محمد علي

العثمانيون والانتصار للأندلس

والحقيقة أنه كان من المتوقع انتهاء حكم مسلمي الأندلس قبل هذا التاريخ بمئات الأعوام لولا المساعدات الخارجية التي كانت تأتيهم من الدول الإسلامية في شمالي أفريقيا. فقد قامت دولة “المرابطين” بنجدتهم ضد “ألفونصو” السادس ملك قشتالة، ثم جاءت مساعدات دولة “الموحدين” بعد ذلك وبقيت أسرة الموحدين في الأندلس حتى انتصار ألفونصو الثامن عليها في معركة “نافاس دي طولوسا”.

ولكن الوضع تغير في أواخر عمر دولة بني الأحمر في غرناطة، فلم تكن هناك دول إسلامية قوية في شمالي أفريقيا، بل دول ضعيفة، وفي أحيان كثيرة دول متعاونة مع الإسبان والفرنسيين مثل دولة بني حفص في تونس والمرينيّين في المغرب. كما قام الأسبان بسد مضيق جبل طارق ليمنعوا وصول أي نجدة من مسلمي شمالي أفريقيا إلى الأندلس. فلم يبق أمام مسلمي الأندلس سوى الاستنجاد بأقوى دولتين إسلاميتين آنذاك وهما الدولة العثمانية في آسيا الصغرى، ودولة المماليك في مصر، فأرسلوا وفدا لكل منهما طلبا لنجدتهم.

الوفد الأندلسي في إسطنبول

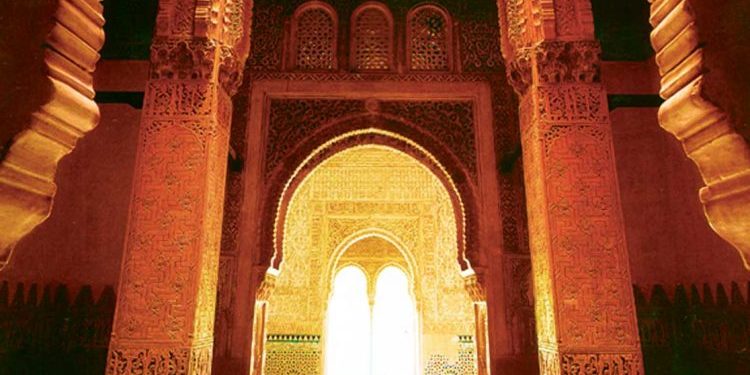

وصل الوفد الأندلسي إلى “إسطنبول” عاصمة الدولة العثمانية التي كان على رأسها السلطان بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح، وقام رئيس الوفد بتسليم رسالة استغاثة مؤثرة حفظها التاريخ من مسلمي الأندلس إلى السلطان، نُورِد هنا مقدّمتها:

“الحضرة العلية وصل الله سعادتها، وأعلى كلمتها، ومهّد أقطارها، وأعزّ أنصارها، وأذلّ عُداتها. حضرة مولانا وعمدة ديننا ودنيانا، السلطان الملك الناصر، ناصر الدنيا والدين، وسلطان الإسلام والمسلمين، قامع أعداء الله الكافرين، كهف الإسلام، وناصر دين نبينا محمد عليه السلام، مُحيي العدل، ومنصف المظلوم ممن ظلم، ملِك العرب والعجم، والترك والديلم، ظل الله في أرضه، القائم بسنته وفرضه، ملك البرّين، وسلطان البحرين، حامي الذِّمار، وقامع الكفار، مولانا وعمدتنا، وكَهفنا وغيثنا، لا زال ملكه موفور الأنصار، مقرونا بالانتصار، مخلّد المآثر والآثار، مشهور المعالي والفخار، مستأثّرا من الحسنات بما يضاعف الأجر الجزيل، في الدار الآخرة والثناء الجميل، والنصر في هذه الدار، ولا برحت عزماته العليّة مختصة بفضائل الجهاد، ومجردة على أعداء الدين من بأسها، ما يروي صدور السفح والصفاح، وألسنة السلاح بَاذلة نفائس الذخائر في المواطن التي تألف فيها الأخاير مفارقة الأرواح للأجساد، سالكة سبيل الفائزين برضا الله وطاعته يوم يقوم الأشهاد”.

وكان هناك مع هذه الرسالة أبيات طويلة من شعر مؤثر للشاعر أبي البقاء صالح بن شريف يصف مأساة المسلمين في الأندلس وغدر الأعداء بهم:

سلام عليكم من عبيد تخلّفوا

بأَندلسٍ بالغرب في أرض غربة

أحاط بهم بحرٌ من الردم زاخر

وبحر عميق ذو ظلام ولجة

سلام عليكم من عبيد أصابهم

مصاب عظيم يا لها من مصيبة

سلام عليكم من شيوخ تمزّقت

شيوخهمُ بالنتف من بعد عزة

سلام عليكم من وجوهٍ تكشفت

على جملة الأعلاج من بعد سُترة

سلام عليكم من بنات عواتِق

يسوقهم اللبّاط قَهرا لخلوة

سلام عليكم من عجائز أُكرهت

على أكل خنـزير ولحم جيفة

وبعد هذه المقدمة المؤثرة تشرح القصيدة غدر الأعداء الإسبان وكيف يقومون بتنصير المسلمين قهرا وجبرا وكيف أن المسلمين جاهدوا ولكنهم قلة أمام جموع الأعداء:

غُدرنا ونُصِّرنا وبُدّل ديننا

ظُلمنا وعوملنا بكل قبيحة

وكنا على دين النبي محمد

نقاتل عمال الصليب بنية

ونلقى أمورًا في الجهاد عظيمة

بقتل وأسر ثم جوع وقلة

فجاءت علينا الروم من كل جانب

بجد وعزم من خيول وعدة

فكنا بطول الدهر نلقى جموعهم

فنقتل فيها فرقة بعد فرقة

وفرسانها تزداد في كل ساعة

وفرساننا في حال نقص وقلة

فلما ضعفنا خيموا في بلادنا

ومالوا علينا بلدة بعد بلدة

وجاءوا بأنفاظ عظام كثيرة

تهدم أسوار البلاد المنيعة

وشدوا عليها الحصار بقوة

شهورا وأياما بجد وعزمة

فلما تفانت خيلنا ورجالنا

ولم نر من إخوننا من إغاثة

وقلت لنا الأقوات واشتد حالنا

أحطناهمُ بالكره خوف الفضيحة

وخوفا على أبنائنا وبناتنا

من ان يؤسروا أو يقتلوا شر قتلة

على أن نكون مثل من كان قبلنا

من الدجن من أهل البلاد القديمة

ثم يقول الشاعر بأنهم أصبحوا ضحية الغدر وعدم الوفاء بالوعود والبنود التي بلغت خمسة وخمسين بندا في عقود الصلح، من أنهم سيستمرون في إقامة شعائرهم الإسلامية بكل حرية، ولكنهم عندما دخلوا تحت حكمهم نسوا تلك الوعود والعهود وتركوا المسلمين أمام خيارين لا ثالث لهما فإما التنصر أو القتل.

ثم يستغيث الشاعر بسلطان الدولة العثمانية، ويعقد آماله عليه:

فها نحن يا مولاي نشكو إليكم

فهذا الذي نلناه من شر فرقة

عسى ديننا يبقى لنا وصلاتنا

كما عاهدونا قبل نقض العزيمة

وإلا فيجلونا جميعًا عن أرضهم

بأموالنا للغرب دار الأحبة

فأنتم بحمد الله خير ملوكنا

وعزتكم تعلو على كل عزة

وثم سلام الله قلت ورحمة

عليكم مدى الأيام في كل ساعة

دعا السلطان بايزيد الثاني الصدر الأعظم والوزراء والقواد إلى مجلس اجتماع طارئ لبحث الموقف وما الذي تستطيع الدولة العثمانية تقديمه في تلك الظروف.

بحث المشاركون في المجلس الظروف التي تمر بها الدولة العثمانية آنذاك، ونوع ومدى المساعدة التي تستطيع الدولة تقديمها لمسلمي الأندلس. ولسوء حظ مسلمي الأندلس فقد كانت الدولة العثمانية تمر بظروف قاسية جدًّا، كما كان بعد المسافة، وعدم وجود طريق برّي مباشر إليها يزيد من حدة المشكلة ويعقدها.

الظروف الصعبة للدولة العثمانية

نستعرض هنا باختصار شديد الظروف الصعبة التي كانت تعيشها الدولة العثمانية آنذاك:

العثمانيون والمماليك

كانت الدولة العثمانية آنذاك في حرب مع دولة المماليك في مصر، بسبب نزاعات بدأت من عهد السلطان محمد الفاتح (والد السلطان بايزيد الثاني). فقد عرض السلطان محمد الفاتح على أشرف سيف الدين حاكم دولة المماليك في مصر (الذي كانت مملكة الحجاز ونَجد تحت سيطرته) قيام الدولة العثمانية بتعمير وإصلاح قنوات الماء في الحجاز دون مقابل تيسيرا للحجاج، فقوبل برفض فظ من قبله. ومما زاد من التوتر بين الدولتين قيام المماليك بفرض ضريبة على الحجاج العثمانيين. وفي عهد السلطان بايزيد الثاني أبدى المماليك رغبتهم في ضم منطقة “جُوقُورْ أُوَه” العثمانية إلى الأراضي السورية التي كانت تحت حكمهم. كما حدثت مشاكل أخرى بين الدولتين لا نتطرق إليها هنا. والخلاصة أن الوفد عندما جاء إلى السلطان كانت الجيوش العثمانية في حرب مع جيوش المماليك التي تقدمت فعلا إلى منطقة “جوقور أوه”.

مشكلة الأمير “جَمْ”

كانت الدولة العثمانية تعيش مشكلة الأمير “جَمْ” (الأخ الأصغر للسلطان بايزيد) الذي شق عصا الطاعة على أخيه السلطان مطالبا بالعرش لنفسه. وحدثت معارك بين الأخوين انتهت بانتصار السلطان بايزيد وهرب الأمير جَمْ إلى مصر حيث استقبل من قبل حاكم مصر بحفاوة، وكان هذا عاملا مضافا لزيادة التوتر بين البلدين مما أدّى إلى إشعال فتيل الحرب بينهما. ولم تقف مشكلة الأمير جَمْ بإحداث التوتر بين هاتين الدولتين بل إن الأمير جم عندما أسر من قبل القراصنة وهو على ظهر سفينة وتمّ بيعه إلى البابا، أصبح ورقة تهديد في يد الدول الأوروبية والبابا ضد الدولة العثمانية، وأدى إلى توتر العلاقات بين الدول الأوروبية وبين الدولة العثمانية، وإلى تحالف صليبي جديد من البابا “جويلس الثاني” وفرنسا والمجر وجمهورية البندقية ضد الدولة العثمانية مما حدا بالدولة العثمانية إلى تركيز اهتمامها على الخطر القادم إليها من أوروبا.

خطورة الدولة الصفوية

كانت الدولة الصفوية تحاول نشر المذهب الشيعي في الأناضول وترسل المئات والآلاف من شباب التركمان الشيعة -بعد تدريبهم- إلى الأناضول لهذا الغرض. وكانت نتيجة هذه الجهود حدوث حركات عصيان مسلّحة قادها الشيخ جُنَيد أولا ومن بعده ابنه حيدر، أي كانت هناك قلاقل كبيرة في الأناضول، ولم تتخلص الدولة العثمانية من هذه القلاقل ومن خطر الدولة الصفوية إلا في عهد السلطان سليم (ابن السلطان بايزيد الثاني).

إذن فالدولة العثمانية كانت في ضائقة شديدة وكانت في حرب فعلية مع المماليك من جهة، وفي مشاكل كبيرة مع الدول الأوروبية حيث نرى أنه بعد سنوات قليلة اضطرت الدولة العثمانية لإعلان الحرب على المجر وعلى بولندة. كما اتفقت بولندة والمجر وليتوانيا ضد الدولة العثمانية وأعلنت عليها الحرب، كما كانت تعاني من وجود قلاقل وحركات تمرد وعصيان في الداخل. لا نريد الخروج عن الموضوع وإيراد تفاصيل جانبية، ولكن كان من الضروري إلقاء نظرة على وضع الدولة العثمانية آنذاك.

“بايزيد” يفعل ما يستطيع

بعد دراسة لكافة الظروف الداخلية والخارجية قرر السلطان بايزيد إرسال قوة بحرية تحت قيادة “كمال رَئِيس” على وجه السرعة. كان ذلك في عام 892هـ/ 1487م. أي قبل سقوط غرناطة بخمس سنوات. وكانت الدولة العثمانية بعملها هذا تعلن الحرب على عدة دول مسيحية في أوروبا؛ كانت تعلن الحرب على قسطاليا وعلى آراغون وعلى نابولي وعلى صقلية وعلى البندقية؛ أي أن الدولة العثمانية على الرغم من مشاكلها الكثيرة -التي ذكرنا أهمها- كانت الدولة الإسلامية الوحيدة التي مدت يد العون لمسلمي الأندلس على قدر طاقتها، ودخلت من أجلهم في حالة حرب مع دول عدة؛ بينما توقّفت عن ذلك الدول الإسلامية الموجودة في شمالي أفريقيا والتي كان بإمكانها من الناحية الجغرافية مسلمي الأندلس كالدولة الحفصية في تونس والدولة الوطاسية في المغرب.

قام “كمال رَئيس” بضرب سواحل جزر جاربا ومالطا وصقلية وساردونيا وكورسيكا، ثم ضرب سواحل إيطاليا ثم سواحل إسبانيا، وهدم العديد من القلاع والحصون المشرفة على البحر في هذه السواحل. وقام أحيانا بإنزال جنوده في بعض السواحل لهدم تلك القلاع. ولكنه لم يكن يستطيع البقاء طويلا، لأن الحرب البحرية لا تكفي للاستيلاء على المدن ولاسيما المدن الداخلية البعيدة عن البحر، فلا بد من مشاركة القوات البرية التي تستطيع التوغل في الداخل وتثبيت وإدامة السيطرة على المدن المفتوحة. ولم يكن هذا ممكنا آنذاك، لبُعد الشقة بين الأندلس وبين الدولة العثمانية وكذلك بين مصر والأندلس. ولو صرفت الدولة العثمانية كل طاقتها وحاولت الوصول بَرّا إلى الأندلس (وهذا ما لا يتوقعه عاقل) لكان عليها محاربة العديد من الدول الأوروبية لعشرات الأعوام. هذا علما بأن الدول الأوروبية كانت قد قطعت كل صلة لمسلمي الأندلس مع البحر الأبيض المتوسط، كما سدّوا مضيق جبل طارق ليمنعوا وصول أي نجدة إليهم من الدول الإسلامية. وقام “كمال رئيس” بقصف بعض سواحل تونس بسبب كون الدولة الحفصية الحاكمة في تونس في حلف مع الأسبان ومع فرنسا ضد إخوانهم من مسلمي الأندلس.

وكم كان من المؤسف أن هذه القوة البحرية العثمانية اضطرت أخيرًا إلى مواجهة الدولة الحفصية في تونس لكونها تقوم بمساعدة الفرنسيين. ولكون الدولة العثمانية في حرب مع المماليك فقد وقعت هذه القوة البحرية بين نارين، لذا لم تؤد هجمات هذه القوة البحرية إلى نتائج ملموسة. وفي عام 897هـ/ 1492م استسلمت مدينة غرناطة وانتهى حكم المسلمين في الأندلس. ولكن هذه القوة البحرية قامت بنقل ما يقارب من 300 ألف من المسلمين التاركين بيوتهم والهائمين على وجوههم من الأندلس، إلى المغرب وإلى الجزائر.

أما الوفد الأندلسي الثاني المرسل إلى دولة المماليك في مصر فلم يحصل على أي نتيجة أيضا حيث إن مصر بعيدة عن الأندلس، ويحتاج إنقاذ هؤلاء المسلمين إلى قوة برية. كما كانت في حرب مع الدولة العثمانية كما ذكرنا.

كان الأشرف سيف الدين قايتباي (1468- 1496م) هو الذي يحكم دولة المماليك آنذاك، فلم يجد وسيلة لنصرة مسلمي الأندلس سوى إرسال وفود إلى البابا وإلى الأسبان ليقول لهم أن هناك العديد من المسيحيين يعيشون في مصر وفي سورية وأنهم يتمتعون بكامل حرياتهم الدينية ولا يتعرض لهم أحد، وليحذرهم بأنه سيقوم بقتل جميع المسيحيين وإجبارهم على اعتناق الإسلام إن قام الأسبان بقتل المسلمين أو إجبارهم على التنصر. ولم يهتم الأسبان ولا البابا بهذا التحذير الذي عدوه مجرد تخويف لأنهم يعلمون أن الدين الإسلامي يمنع إكراه أحد على ترك دينه. وقد ادعى الأسبان لوفد مصر أن المسلمين تنصروا بملء إرادتهم ولم يجبرهم أحد على هذا. وجاءوا بشهود زور تم تهديدهم وتخويفهم فشهدوا بذلك.

وقد سجل أبو البقاء في شعره هذه الحادثة وذكر أسماء المدن التي عذب أو أحرق أهلها أو ذبحوا بالسيف قائلاً:

فسل وحرا عن أهلها كيف أصبحوا

أسارى وقتلى تحت ذل ومِهنة

وسل بلفيقا عن قضية أمرها

لقد مُزقوا بالسيف من بعد حسرة

وضيافة بالسيف مزق أهلها

كذا فعلوا أيضا بأهل البشرة

وأندرش بالنار أحرق أهلها

بجامعهم صاروا جميعا كفحمة

وهكذا بقي مسلمو الأندلس وحدهم في الميدان وتجرعوا الآلام وبادت دولتهم الزاهرة جزاء تفرقهم إلى طوائف عديدة. فجرّوا على أهاليهم وبلدهم تلك النهاية المروعة التي ستبقى من أكثر المآسي المروعة في التاريخ الإنساني.