علي يورتاجول

في 14 سبتمبر/ ايلول الجاري اجتمع وزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى للبحث في شؤون اللاجئين المتدفقين على السواحل ومحطات القطار والحدود في الدول الأوروبية.

فالوضع حرج، حيث إن ملايين الناس تركوا أملاكهم وأموالهم وأوطانهم لإنقاذ أطفالهم وأرواحهم، والبحث عن ملاذ آمن. إنهم يرون في أوروبا ضماناً لمستقبل أطفالهم ومكاناً يسود فيه السلام. ومن أجل هذا الحلم يقدمون كل ما يملكون لتجار البشر. إنهم مصممون على ذلك، فهم يركبون السفن ويخوضون البحر، ويتعرضون للغرق في البحر المتوسط أو بحر إيجه، فتصل أجسادهم إلى الشطآن. وأوروبا في حيرة من أمرها، وتتحدث عن ضرورة “التضامن”. لكنها لا تقصد من هذا التضامن سوى وجوب تقاسم “عبء” اللاجئين المعبر عنه بـ”burden sharing” في اللغة الإنجليزية.

فمؤسسات المجتمع المدني، ورجال الدين، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد ضغطت على الاتحاد الأوروبي ومؤسساته منذ سنوات عدة من أجل اتخاذ سياسة خاصة باللاجئين وتقديم العون لهم. ولكنها لم تصل إلى أية نتيجة. وهذا أسوأ ما في الأمر. فالاتحاد الأوروبي اتخذ مجموعة قرارات في السنوات الثلاثين الأخيرة للحيلولة دون وصول اللاجئين إليها، وكأنه أحاط بلاده بأسوار قلعة حصينة عبر تلك القرارات. وفوق ذلك أجبر الدول على توقيع معاهدات إعادة اللاجئين، مستخدما قوته التجارية. ولم يكتف بذلك. بل أجبر الدول الأعضاء في الاتحاد على توقيع معاهدة شنجن لضبط الحدود الأوروبية أكثر فأكثر. كما حمل الدولة التي يطؤها اللاجئون أولاً مسؤولية دخول اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لتزيد الدول من ضبط حدودها. فعلى سبيل المثال إذا لجأ أحدهم إلى ألمانيا عن طريق فرنسا فإن الأخيرة مكلفة باسترجاعه إليها، وإن دخل هذا اللاجئ فرنسا عن طريق إسبانيا فتلتزم الأخيرة باستعادته حتى يعاد إلى دول مثل المغرب بموجب اتفاقية إعادة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. وتم إحداث مؤسسة “فرونتكس”(Frontex) من أجل متابعة تطبيق هذه الاتفاقية ورقابة الحدود الأوروبية.

كما تمت إعادة صياغة الفقرات الخاصة باللاجئين من معاهدة “شنجن” تحت مسمى دوبلين من أجل إقناع وطمأنة بريطانيا أيضاً. والسور الذي بنته المجر على الحدود الصربية بطول 170 كم ما هو إلا نتيجة ظاهرة لهذه السياسة.

ولكن هذه الأسوار قد تهدمت أخلاقيا بعد العثور على جسد الطفل السوري أيلان كردي الذي لم يتجاوز الثالثة من العمر غريقا على السواحل التركية. إنها انهارت أمام الحقائق السياسية وأعداد اللاجئين. ولذلك أصبح مصممو الفورتكس في حيرة من أمرهم إزاء أسوار قلعتهم المتهدمة. حيث أدركوا أنهم أهملوا الإسمنت (التضامن الحقيقي بين دول الاتحاد لمنع الناجحين) حين بنوا السور.

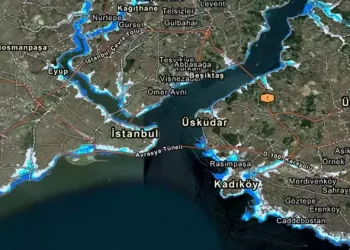

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن حوالي 60 مليون شخص يبحثون عن اللجوء في مختلف أنحاء العالم. كما أفادت أيضا بأن 8 ملايين سوري نزحوا في الداخل السوري، وأن 4 ملايين سوري لجؤوا إلى تركيا ولبنان والأردن. حتى واحد من بين كل 3 أشخاص في لبنان هو لاجئ. في حين أن تركيا ذات الـ77 مليون نسمة تعاني من لجوء مليوني شخص إليها. فإذا كان اللاجئون يشكلون 30 إلى 40% من سكان البلد الذي يقطنون فيه، فهذا يعني أن انهيار بلد كلبنان بات مسألة وقت إذا ما استمرت معاناة الجوع والتشرد. وقد بدأت هذه المسألة بالمغامرات السياسية القاصرة لسياسيين من أمثال الرئيس الأمريكي السابق بوش والرئيس الفرنسي السابق أيضاً ساركوزي عندما أضرموا النار في ليبيا والعراق، بيد أن ألسنة اللهب لم تقتصر على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل طالت أوروبا أيضا. فالناس يواجهون الموت بالفرار إلى أوروبا.

ولم تتمخض القمة الأوروبية التي عُقدت في 14 سبتمبر/ أيلول عن حل لتسوية أزمة اللاجئين في تركيا. وسيعيد الاتحاد الأوروبي بحث مشكلة اللاجئين التي تشغله منذ 30 عاماً. ولن تجد الأصوات المنادية بالتعاون للدول التي يؤمها اللاجئون كالسويد وألمانيا أي صدى. فهم سيتحدثون عن أسوار قلعتهم المتهدمة وتجار البشر في قمتهم بدلاً عن اللاجئين. وأصبح الشعب الألماني المعروف بعصبيته وعدائه للأجانب في أوروبا يكتبون ملحمة إنسانية ويستقبلون اللاجئين برحابة صدر، في هذه الأيام التي عاد اليمين المتطرف والعرقية إلى الواجهة.وهذا ينطبق على تركيا أيضا. إذ إن حكومة العدالة والتنمية انتهجت سياسة إنسانية صائبة إزاء اللاجئين السوريين رغم كل أخطائها التي ارتكبتها في سياستها تجاه سوريا. ويجب أن تستمر هذه السياسة الإنسانية بما فيها دعم المعارضة. وبما أنه يبدو أن السوريين لن يعودوا إلى بلادهم في السنوات القادمة فإن دمجهم في اقتصاد البلاد وتقديم التعليم لأطفالهم يعتبران من أفضل الاستثمارات في هذا الصدد. المخيمات ليست حلاً، بل هي مصدر المشاكل المستقبلية. فالدمج والتعليم هو الحل الوحيد. فالإنسانية مطلوبة في أيام المحن.